El Santo Nombre

La paz del corazón

Los condenados

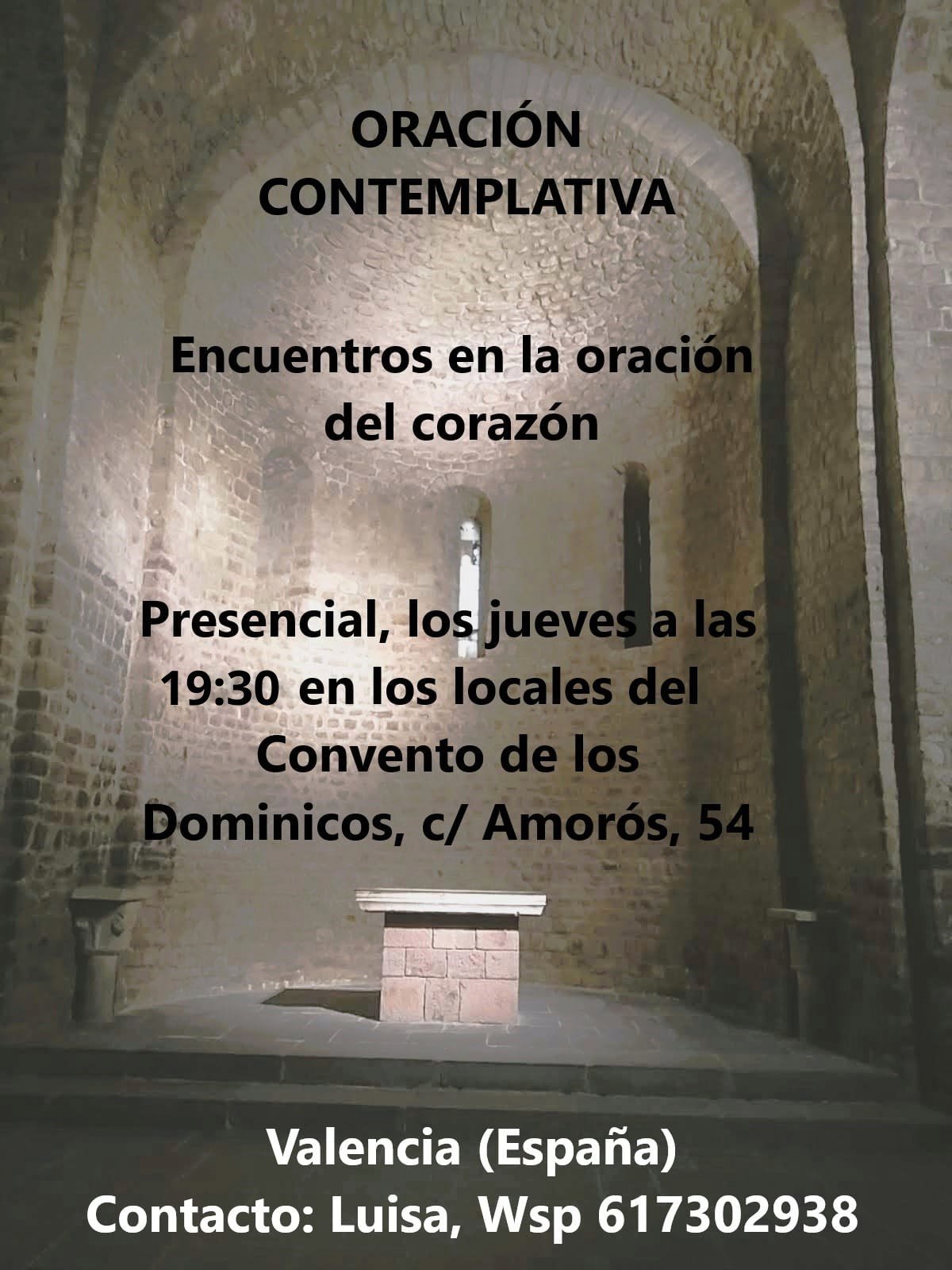

Entré al templo apresurado, sin tener motivo para el apuro. Al sentarme pensé que era el mismo ritmo del mundo el que me hacía ir de prisa, como si algo me corriera o como si tuviera que llegar siempre a algún lugar preciso.

Nada de eso. nada me corría, no ahora, ya no más. Y nunca más cierto que a ninguna parte iba. Me acababan de dar el diagnóstico y era cuanto menos cruel. Cómo siempre en situaciones difíciles volvía a la fe. Como si esta sirviera solo como salvavidas, como refugio en las tormentas.

Que papel el de Dios en mi vida. Lo había buscado siempre pero me resultaba esquivo. Aparecía de cuando en cuando deslumbrante a través de alguna persona, situación o hecho particular y me enardecía de amor.

Luego parecía alejarse, se marchitaba la flor de nuestro encuentro y me preguntaba siempre porque razón así tenían que ser las cosas, ¡tan difíciles! Afuera el bullicio ensordecía, había bocinas, voces de todo tipo y sobre todo ansiedad, anhelo, deseo sin fin; en mí, en todos, en todas las cosas.

Dentro, la iglesia estaba silenciosa, pero también fría, vacía de gente y de sentimiento en mí. Estaba yo y estaba el miedo, allá al fondo bien lejos, la luz del Santísimo.

Era el frío del gran espacio sin gente, un templo solitario cada vez menos visitado. Poco a poco las religiones de la ciencia y del dinero fueron atrayendo nuevos y numerosos feligreses. Por si eso fuera poco, los escándalos y la maldad obscena brotaban de la misma Iglesia también, como si desde su propio corazón se le quisiera dar el golpe de gracia.

No tenía de que quejarme, en mi también la diosa razón, cada vez más apoyada tecnológicamente y el dios consumo, cada día con más ofertas y opciones me habían seducido hasta el cansancio. Las cosas que se descubrían, insoslayables, innegables, que durante décadas habían carcomido las almas, salían a la luz y servían para autojustificar el abandono y el alejamiento de aquello que antaño fue una luz sin mancha, un fuego de amor, un afán de servicio y oblación por Dios, por los demás, por el mundo todo.

Allí estaba yo, el condenado a la muerte corporal o el sentenciado a la espera de indulto. Lejos, sobre el altar, una figura macilenta, con manchas de sangre, cabizbaja, pendía de una cruz antigua y oscura. Estaba iluminado pobremente por una luz a mitad de la nave y por el resplandor rojizo que emitía el Sagrario, no muy distante del altar.

Continúa…

Gracias, un gran saludo.

Hola Ana. Sabes que ya habíamos publicado este post el año pasado y se nos re- publicó por un error que cometimos en la parte interna del blog. De todos modos nos alegra si te gustó. Cristo te cuide.