El Santo Nombre

La paz del corazón

Piedad

(Relato breve basado en hechos reales de 2004)

¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!, ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!, ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!; se escuchaba desde el pasillo sin cesar. Era Juan José que permanecía en la silla de ruedas, de día y de noche. No quería acostarse porque le faltaba el aire y el problema se le agudizaba si ponía el cuerpo horizontal.

Esto de que un paciente permaneciera sin acostarse jamás, era muy atípico y casi intolerable en la clínica, donde las reglas solían priorizarse a la necesidad de los enfermos. Para la mayoría de los miembros del equipo de salud, Juan José era exasperante. Su oración continua, clamando por quién él creía su salvador y redentor, los ponía en presencia de su propia incoherencia, de su falta de fe profunda. Les daba cierto pudor, verlo tan ingenuo, clamando por una ayuda que tardaba en venir.

No solo eso, el cáncer de pulmón se extendía y casi ahogaba al paciente, que no se avenía a cumplir los reglamentos. Se le decía, que acostado se le deshincharían los pies, que tanto tiempo sentado le lastimaría la cola, que le permitiera a su cuerpo descansar… pero él, sonriendo, afirmaba que así estaba bien y continuaba: ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí! ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!, y nunca se detenía.

Cuando el sueño lo vencía, caía su cabeza, apoyándose en el pecho, pero se lo escuchaba murmurar dormido… ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!. Cuando sufría accesos de dolor, la oración aumentaba de volumen y terminaba en grito. Cuando no se hacía monótona letanía. Se me ocurrió regalarle el libro a poco de conocerlo. Le calculé en lo físico, cincuenta años; en lo sicológico me parecía preadolescente. Antes de enfermar vivía solo con la madre, que aunque autoritaria, lo protegía.

Enseguida se abrió conmigo, que opté por no exigirle hombría y acepté sin chistar su permanencia en la silla. -Vos sos bueno… – me decía cariacontecido. -Vos no me conoces Juan José – le contestaba yo – ya que confundía bondad con capacidad de adaptación. En un tiempo llegué a creerme hipócrita, porque podía entenderme, igual de bien, con personas muy distintas o de bando contrario, en variadas circunstancias.

Me llevó tiempo comprender que lo mío era, por una parte, capacidad de ubicarme en los diferentes puntos de vista y por la otra, fuerte indiferencia a lo que consideraba secundariedades. O bien, como me dijo un día Marcela: “a vos todo te importa un bledo”. Algo de eso hay. Así fue que, viéndolo tan débil, le acerqué el libro y le dije:

-Mirá Juan José, este librito te enseña una oración muy breve, que si la repetís como enseña aquí, te va a curar. Tenes que hacer todo como dice el protagonista y verás cómo funciona. Me agradeció mucho y se puso a leer. Cuando regresé al día siguiente, ya lo había leído todo y clamaba:

-¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!.

Se les transformó en todo un caso. La clínica católica, fundada por un cura, no podía fácilmente hacer callar a quién, con el corazón en la mano, clamaba curación a la divinidad. Un día fue la sicóloga a sugerirle que rezara más despacito y Juan le dijo que a quién podía molestar el nombre de Jesucristo, por quién toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra. Ella salió de la habitación algo ofuscada.

El Padre fundador lo fue a visitar más rápido que a otros pacientes. Yo estaba en la pieza en ese momento, limpiando un poco y pude participar del diálogo como testigo mudo.

-Hola Juan, ¿cómo te va? -Disparó el sacerdote con su habitual simpatía-

-¡Muy bien padre, muy bien! – dijo caluroso JJ –

-Cuanto me alegro -dijo el cura- me dicen que sos de rezar mucho, – comentó – tanteando el terreno.

-Si Padre, ahora rezo todo el tiempo. Jesucristo me va a curar… porque apelo a su santo nombre. Yo pido con fe en Jesucristo y todo lo que pida me será concedido. Así lo dice este librito y se sostiene en la palabra bíblica.

El cura tomó en sus manos “Relatos de un peregrino ruso” y lo hojeó despacio, pensando. Luego dijo:

–Bueno, Juan José, vos sabés que todo depende de cuál sea la voluntad de Dios.

-No Padre. Cristo dijo: “Todo lo que pidieres en mi nombre os será concedido”.

-Así es, así es Juan, masculló el clérigo, intentando ordenar una explicación que conciliara lo predestinado con el papel de la oración, la fe y la voluntad personal. Pero el Padre, además de simpático era inteligente y en vez de oponerse a la decisión inflexible del enfermo optó por dialogar sobre otros temas. Mientras el religioso se alejaba y yo partía hacia otra habitación escuché a Juan que había comenzado nuevamente:

-¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!

Un tiempo después, no fue poca la sorpresa de la doctora a cargo, cuando se enteró que Juan José había empezado a rechazar la morfina. -Dice que ya no le duele doctora – terció Julia, decana de enfermería -¿Cuánta dexametasona está recibiendo? – dijo la médica, buscando en la química respuesta a lo insólito. -Nada desde hace días, no tuvo episodios de apnea. -Bueno, mejor así. Será que le va a llevar más tiempo – dijo la especialista que siempre tenía un gesto de amargura en la cara –

Dedicada a cuidados paliativos para desahuciados, se había acostumbrado a la previsible sucesión de síntomas que anteceden la agonía. También debía resultarle extraño eso de que todos los pacientes, infaltablemente, se le murieran. Pero Juan José mejoraba de modo evidente. Le había vuelto el color a la cara, comía mucho mejor y hasta se bañaba solo en la ducha. Un buen día, abandonó la silla y se acostó a dormir. Fue todo un acontecimiento que el personal de varias secciones vino a admirar silenciosamente. Pero esta recién adquirida horizontalidad no impidió que sus labios moviéndose apenas, murmuraran:

– ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí!

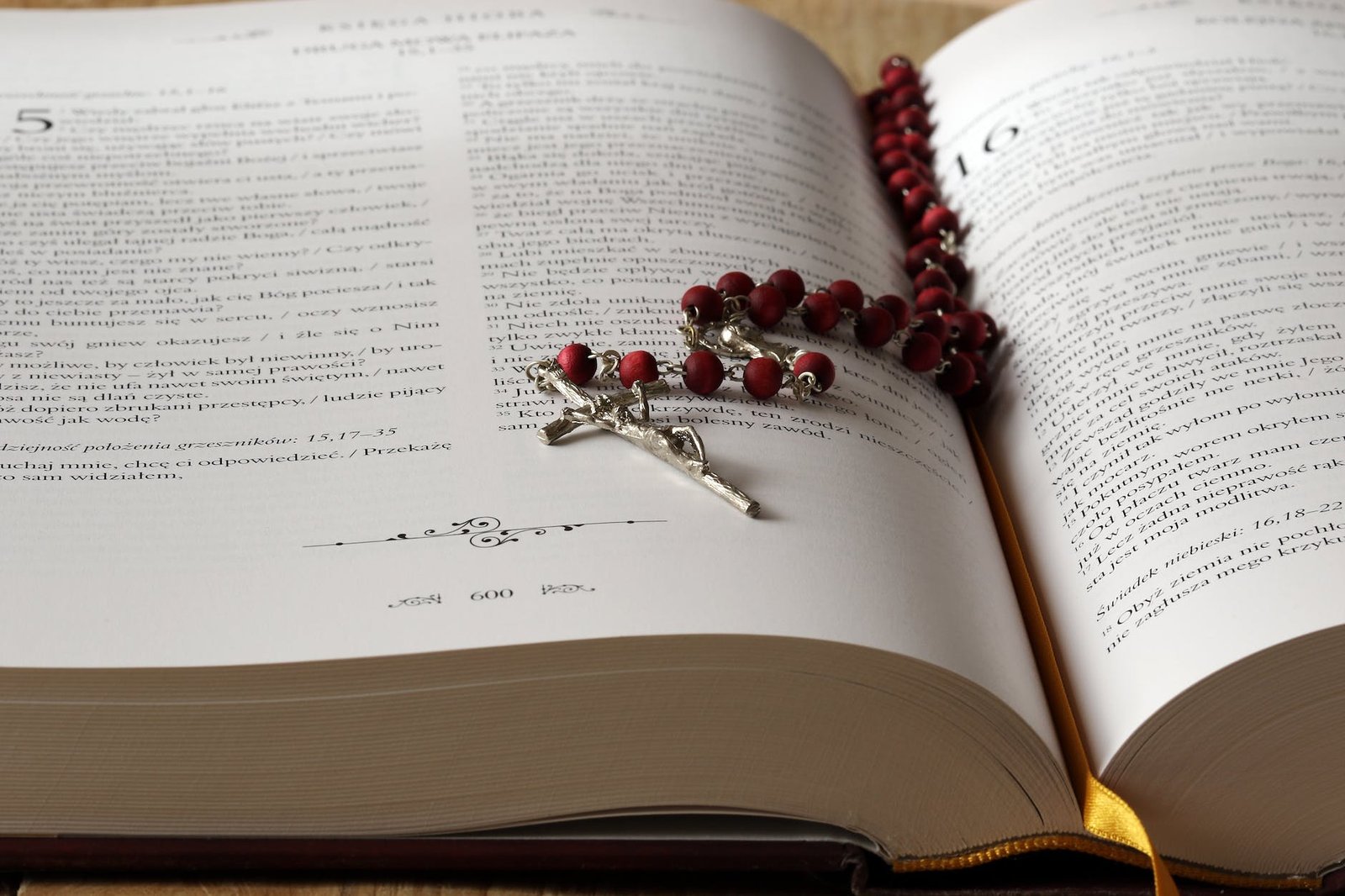

A los siete u ocho meses de estar internado, continuaba orando de continuo pero mesurado en el tono, gozoso en el rostro, cálido en los gestos. Iba y venía por los pasillos pasando las cuentas de un rosario de madera que alguien le había regalado. Su clamor no molestaba como antes. Contaba con el respaldo de los hechos. La doctora le recetó una radiografía ante la insistencia de las enfermeras que se sentían ya, en presencia de lo milagroso.

No hubo ni rastros del cáncer, apenas cicatrices. Incluso uno de los pulmones, antes severamente dañado, mostraba elocuentes signos de regeneración en los tejidos. El asombro era tan grande que ponía de manifiesto lo poco que solían creer en lo que la religión decía. Quizás era eso lo que producía que no se hablara libremente del milagro. Increíblemente para mí, todo siguió al tiempo, como antes. Se encasilló el caso dentro de las “excepciones a toda regla”, me dije. Hubo una misa de agradecimiento, que me pareció, vino a sellar el asunto y a reconocerlo dentro de los límites impuestos.

A los casi trescientos días de haberse internado como incurable, Juan José se fue dado de alta. Alborozados nos abrazamos, nos agradecimos mutuamente la compañía. Los “Relatos de un peregrino ruso” quedaron en el cajoncito de la mesa de luz, hasta que alguien más, aceptándolos como verdaderos, los lleve a la práctica. Mientras ayudaba a JJ a poner sus bártulos en el baúl del taxi le pregunté: -Che, Juan, ¿Por qué seguís rezando tanto si ya se te concedió lo que pediste? -No puedo ya vivir sin la oración, me es tan necesaria como respirar – me dijo convencido- parafraseando al peregrino…

Cuando se pone silenciosa la clínica, en ciertos horarios sobre todo, escucho maravillado la continuidad del pedido… ¡Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí! No puedo diferenciar del todo si brota de mi interior o si es un eco retardado de la voz de Juan José, todavía rebotando en las paredes.